Epopée, Recueil Ouvert : Section 1. Théories générales de l'épopée

L’épopée moderne : épopée “symphonique” — Hugo et Tolkien

Résumé

Cet article se propose de démontrer que, malgré l’idée reçue de la mort de l’épopée, la modernité a bien donné naissance à des textes participant de ce genre. Pour ce faire, nous avançons que l’épopée n’existe pas seulement comme œuvre, mais aussi comme registre et enfin comme action. L’œuvre épique moderne est ainsi notamment caractérisée par une modification des conditions de l’action épique : au régime polyphonique, caractéristique des œuvres canoniques, a succédé un régime symphonique, à même de répondre au défi posé à la littérature par le désenchantement du monde.

L’étude plus précise d’œuvres telles que Notre-Dame de Paris ou Le Seigneur des anneaux met en évidence le rôle de l’image dans le fonctionnement symphonique des épopées modernes. Par le travail de l’image, en effet, de tels textes déploient toutes les richesses sensibles du monde, leur offrent une visibilité inédite et les tire de l’insignifiance ordinaire. Cette invitation faite au lecteur à voir dans le réel un monde vivant et signifiant signe la capacité proprement épique de certains textes modernes à manifester les “profonds enchantements” du monde.

Abstract

The Modern Epic : “Symphonic” Epic - Hugo and Tolkien

This article sets out to show that, despite the myth of the death of the epic, modernity has clearly given birth to texts that belong to this genre, although this modern epic is obviously characterized by different features. The “polyphonic” regime, characteristic of canonical works, has been succeeded by a “symphonic” regime, in answer to the challenge facing literature by the world’s disenchantment. A more precise study of works such as “Notre-Dame de Paris” or “The Lord of the Rings” highlights the role of image in the symphonic functioning of modern epics. Indeed, through the work of image such texts display all the world’s sensitive richness, providing an unprecedented visibility and removing them from ordinary insignificance. This invitation reveals to the reader the reality of a living world and indicates the true epic capacity of certain modern texts to show what Tolkien calls “the deep enchantments” of the world.

Texte intégral

1Au cours des deux derniers siècles s’est développée d’une manière spectaculaire une littérature de l’imaginaire, donnant un rôle important à l’imagination et présentant un traitement spécifique des images. Or, un certain nombre de ces œuvres entretiennent, à divers égards, des liens avec la tradition épique, spécifiquement celle du Moyen Âge, mais aussi avec une conception plus large, peut-être plus vague, de l’épopée — entendue comme un récit aux vastes dimensions, auquel les questions du groupe et des valeurs héroïques ne sont pas indifférentes. C’est notamment le cas de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et du Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien — qui partagent beaucoup de traits habituellement prêtés au genre épique : ainsi, leur dimension superlative, leur réflexion sur les valeurs de l’individu et de la communauté, mais aussi les combats, la longueur, les frontières imprécises d’œuvres écrites mais liées à une tradition orale.

-

1 Cédric Chauvin, Référence épique et modernité, Paris, Honoré Champion, 2012.

2Pourtant, une telle articulation entre épique et imaginaire, dans la période moderne, ne va pas de soi, parce que nous nous sommes habitués à penser que deuil doit être fait de l’épopée. Comme l’a montré Cédric Chauvin, le “paradigme moderne” s’est même constitué à partir des Romantiques allemands dans l’hypothèse que l’épopée ne pouvait plus nous apparaître, à nous modernes, que comme un genre archaïque — définitivement mort1. Une telle appréhension du problème repose sur l’idée que les œuvres appartenant à ce genre littéraire doivent être l’expression de la vérité de l’époque dans laquelle elles sont produites. Or, à la différence des sociétés archaïques, puissamment arrimés à des mythes (dont l’épopée était la contrepartie narrative), la modernité occidentale serait étrangère aux croyances et aux rites, et avant tout caractérisée par une méfiance profonde envers les dieux et la magie qui peuplaient les temps passés, et, partant, envers toute explication holistique du monde. La société moderne serait, essentiellement, désenchantée. De là, on comprend le problème fondamental que pose la résurgence, à travers les œuvres de Hugo et de Tolkien, de l’épique : comment peut-il y aller encore de l’épopée, en ces temps désenchantés ?

-

2 Florence Goyet, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, Pari...

-

3 Les expressions “prendre vie” ou “donner vie aux images” ne relèvent pas d’...

3Nous voulons montrer dans cet article qu’en réalité Notre-Dame de Paris ou Le Seigneur des anneaux ne sont pas simplement des phénomènes problématiques, cadrant mal avec le diagnostic général posé sur la modernité : ces œuvres tendent au contraire à se constituer comme une nouvelle forme d’épopée, ce qui implique d’abord qu’elles remédient au désenchantement moderne. En cela, elles accomplissent, comme les textes archaïques mais différemment, un “travail épique”. Simplement, alors que c’est la polyphonie qui permettaient aux textes archaïques de remplir la fonction de proposer de nouvelles organisations politiques, comme l’a montré Florence Goyet2, les épopées modernes, elles, sont symphoniques : les différentes voix qu’elles font entendre ne sont plus en discordance mais se renforcent mutuellement jusqu’à redonner au lecteur l’impression que le monde a du sens. Plus encore qu’à des voix, c’est précisément à leur dimension imaginaire, à leur manière de faire fonctionner les images, que ces œuvres recourent pour cela. Le travail par lequel le texte fait émerger de nouvelles significations passe en effet non plus seulement par le dédoublement des voix, le dialogue entre auteur, narrateur, conteur ou encore récepteurs, comme c’était le cas pour les épopées canoniques, mais par un jeu au niveau des images visuelles. Ce qui donne la profondeur nécessaire à un tel travail, qui fait contrepoint à la démultiplication des niveaux de sens dans la polyphonie, c’est alors leur capacité à s’animer, à prendre vie3, et à manifester que ce qui apparaît d’habitude comme insignifiant peut avoir une existence autonome, ainsi que du sens. Un tel recours à l’imagination réalise ainsi une unification du texte épique au-delà des phénomènes de fragmentation qui affectent sa structure, ses thèmes, sa tonalité, et permet à l’épopée de renouer avec la fonction de “travailler” la société — à la fois d’offrir de nouveaux sens du monde et de les rendre possibles dans l’imagination des récepteurs modernes, faculté à laquelle ceux-ci adhèreraient plus spontanément qu’aux “voix” de l’intelligence discursive.

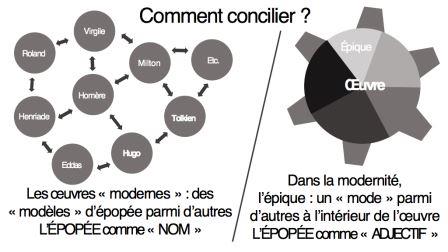

4Une première métaphore, grammaticale, permettra de comprendre comment peut s’opérer une telle extension de l’épopée aux œuvres modernes : l’épopée est “nom”, mais aussi “adjectif”, et finalement “verbe” (I). Une seconde métaphore, mécanique cette fois, éclairera la manière dont cette épopée-verbe s’enraye et développe d’autres moyens, lorsque les conditions de son fonctionnement sont modifiées par le phénomène de désenchantement du monde (II). C’est alors l’image, nouvelle modalité du travail de l’épopée-verbe, symphonique plutôt que polyphonique, qui lui permet de répondre aux défis posés par la modernité (III).

I. La Grammaire du genre : l’œuvre, le registre et le travail épique

5Il est possible en effet de distinguer trois “fonctions” du genre, qui s’intègrent dans une “grammaire” commune permettant l’écriture de l’épopée, sa production et son efficacité. Une telle analogie entre la production épique et la structure d’une phrase fournit un libellé synthétique pour ces “fonctions” du genre : l’épopée est à la fois “nom”, “adjectif” et “verbe”.

6L’œuvre épique se présente en effet avant tout comme un “nom” : elle apparaît comme un chef-d’œuvre capable de s’ériger en un modèle de compréhension et de réalisation d’autres compositions. Toutefois, face à l’évolution des représentations du monde, la dimension “adjectivale” éclaire à son tour la production épique des XIXe et XXe siècles et les tensions qui la traversent, entre l’éclatement de l’épopée en un registre parmi d’autres et la résistance holistique du genre. Enfin, plus fondamentalement, si ce dernier peut accueillir ces contradictions, c’est en vertu de son dynamisme et de sa fonction de “verbe”, qui n’exclut pas les failles et le relatif, mais les porte à un degré intensif tel qu’ils participent à l’opération de transformation et à la performativité de l’épopée.

71. Un genre monstre ? L’épopée comme nom

a. Un défi pour la théorie

-

4 Voir par exemple Jean Derive, L’Épopée : unité et diversité d’un genre, Kar...

8D’emblée, l’épopée semble amplifier les problèmes de définition typiques des genres littéraires : sa théorisation à outrance cohabite avec des réalisations extrêmement variées qui font éclater les définitions trop contraignantes. Dans les discours théoriques sur les genres littéraires, l’épopée est ainsi constamment mentionnée comme exemple de la complexité du modèle énonciatif (l’épopée peut être écrite ou orale, faire l’objet d’une lecture ou d’une performance, avoir un auteur identifié ou seulement des interprètes), ou des difficultés de l’établissement du texte (qui connaît parfois plusieurs versions et pose la question de l’authenticité)4.

9La cohérence du corpus épique pose elle-même problème. Si l’existence d’un canon très puissant permet à la désignation d’épopée de conserver toujours des éléments de référence et évite la dispersion complète dans la multiplicité des réalisations qui s’en réclament, l’homogénéité de l’ensemble reste menacée par le poids de ces chefs-d’œuvre eux-mêmes, très divers et qui tendent souvent plus vers l’autonomie qu’ils ne fédèrent des lignées. De même, l’amplitude temporelle et spatiale couverte, ainsi que la variété des réalités formelles, thématiques et tonales concernées (des vers à la prose, du pouvoir politique aux intrigues familiales, de l’individuel au collectif, de la description au registre tragique) donnent au genre une consistance réelle mais difficile à cerner. Cette richesse et cette immensité du territoire de l’épopée rendent problématique la tenue d’un discours commun, tout en le convoquant pour tenter d’éclairer l’étonnant usage consistant à rassembler des productions si diverses. Ouverture du dispositif de rédaction et autonomie du mode de représentation apparaissent alors en quelque sorte comme deux critères négatifs à même de caractériser le genre.

b. Critère 1 : ouverture du dispositif de rédaction

10Si des œuvres comme Notre-Dame de Paris et Le Seigneur des anneaux se distinguent des épopées de la tradition orale en ce qu’elles sont la production écrite d’auteurs bien identifiés (plutôt que des histoires se transmettant d’un conteur à l’autre et sans cesse renouvelées dans les conditions concrètes d’une récitation poétique, souvent publique), leur dispositif de rédaction et d’édition, par sa complexité et son originalité, offre bien une plasticité qui pourrait rejoindre, à sa manière, celle des épopées traditionnelles.

11Victor Hugo insère ainsi ses œuvres dans des cadres plus vastes. Dans la “Préface” des Travailleurs de la Mer (1866), l’auteur présente Notre-Dame de Paris comme le premier temps d’une triade comprenant Les Misérables (1862) et Les Travailleurs de la Mer, réunie autour du thème de la fatalité. Cette logique de l’expansion de textes individuels mis en réseau pour former une seule œuvre majeure est amplifiée par la “Préface” de La Légende des siècles, en 1859, qui rattache le recueil “à deux autres poëmes, presque terminés à cette heure, et qui en sont, l’un le dénoûment, l’autre le couronnement : la Fin de Satan, et Dieu” (“Préface”, p. 558). Hugo envisage également la possibilité qu’une œuvre soit complétée, qu’elle fasse l’objet d’une longue gestation et composition, en plus de s’inscrire dans un cycle. La Légende des siècles compte ainsi trois versions : la Première Série (1859), la Nouvelle Série (1877) et la Dernière Série (1883). Chaque recueil peut se lire de manière autonome tout en s’articulant à une œuvre ouverte, susceptible d’accueillir des prolongements en nombre indéfini.

12L’œuvre de Tolkien se déploie également en réseaux ouverts et en expansion : Le Seigneur des anneaux (1954-1955) se présente au départ comme la suite (sequel) du Hobbit (conte pour enfants de 1937) et appelle une prequel, le “Silmarillion”, que l’éditeur refuse de publier en 1937 et de nouveau dans les années 1950, mais qui est déjà suffisamment constituée pour servir d’arrière-plan au récit. Chacune de ces œuvres, et en particulier le “Silmarillion”, dont la rédaction (inachevée) s’étend de 1916 à 1972, fait l’objet de multiples réécritures, brouillons et esquisses, publiés de manière posthume, sous le titre L’Histoire de la Terre du Milieu, par le fils de l’auteur, Christopher Tolkien, auquel son père en a confié la tâche. À cette configuration d’écriture et d’édition complexe s’ajoute tout un dispositif d’annexes, de cartes, d’index, de généalogies et de commentaires, dans lequel l’œuvre se prolonge.

c. Critère 2 : autonomie du mode de représentation

-

5 Erich Auerbach souligne cet aspect lorsqu’il qualifie d’épopées l’œuvre hom...

13Si, à l’instar des épopées de la tradition orale, Notre-Dame de Paris et Le Seigneur des anneaux, loin de former des systèmes clos, dépassent leurs propres limites pour s’ouvrir sur des ensembles toujours plus larges, ces textes rejoignent également la tendance, soulignée par Auerbach, qu’ont les œuvres épiques à créer leur propre mode de représentation5.

-

6 Stéphane Mallarmé, Igitur, Divagations, Un coup de dés, Paris, Éditions...

-

7 Bertrand Marchal, “Livre, qu’un vent t’emporte…” dans André Guyaux et Bertr...

14Certes, Notre-Dame de Paris, comme La Légende des siècles à sa manière, sont partie prenante du romantisme de leur temps et trouvent facilement leur place dans l’histoire littéraire du XIXe siècle. Cependant, par exemple, la description que propose Mallarmé du rapport de Hugo à la “Crise de vers” l’envisage comme un auteur isolé, “[m]onument en ce désert”, parangon d’un passé qu’il finit par incarner seul, lui qui “était le vers personnellement”, si bien que la poésie régulière “avec respect attendît que le géant qui l’identifiait à sa main tenace et plus ferme toujours de forgeron, vînt à manquer6.” Plus spécifiquement, Bertrand Marchal dresse la liste des “anachronismes historiques et littéraires7” d’une œuvre sous-titrée Petites Épopées.

-

8 Isabelle Pantin, “Tolkien et l’histoire littéraire : l’aporie du contexte” ...

-

9 Voir Isabelle Pantin, Tolkien et ses légendes : une expérience en fiction, ...

-

10 Il convient néanmoins de noter la contribution en ce sens de deux recueils...

-

11 Voir par exemple Anne Besson, “Fécondités d’un malentendu : la postérité d...

15Le romantisme est familier de ce type de représentation du poète et de son œuvre qui, au prix d’antithèses et de formules oxymoriques, s’inscrit néanmoins dans un mouvement esthétique de son époque. Tolkien trouve plus difficilement sa place dans une histoire littéraire où la “modernité” n’est plus aussi adepte de systèmes englobants, capables d’inclure un travail du négatif, et ne présente donc plus l’accueillante plasticité du romantisme. Isabelle Pantin a ainsi montré la difficulté que rencontre l’œuvre de Tolkien à s’inscrire dans un courant de son temps, si bien que son auteur apparaît comme “le créateur d’un monument isolé8”, que l’on rattache plus volontiers au Moyen Âge ou éventuellement au romantisme9 qu’à l’époque de son écriture10. On a souvent débattu du lien de son œuvre avec le genre de la fantasy, immense postérité infidèle de l’auteur11.

16On peut comparer Notre-Dame de Paris et Le Seigneur des anneaux, à condition bien sûr de renoncer à tout “rapport de fait” entre les textes, et d’ériger la variété en protocole pour penser l’épopée au-delà des critères traditionnels. Ce faisant, on parviendra à comprendre le fonctionnement de ce genre d’œuvres, si monstrueuses qu’elles semblent envahir toute la production d’un auteur — voire sa vie, et toucher à des domaines si variés et si fondamentaux qu’elles semblent inépuisables. L’épopée dont elles proposent une image se donne comme un objet particulier, une œuvre explosive, envahissante, qui s’inscrit dans une tradition d’une manière spécifique, en devenant une référence autonome, en créant son propre champ littéraire. Un tel fonctionnement explique alors la difficulté à la replacer dans le contexte littéraire d’une époque : il s’agit en effet d’une œuvre hors du commun.

17L’épopée présenterait ainsi deux propriétés : celui de l’explosion exponentielle de l’œuvre (à la fois dans son dispositif d’édition et dans sa réception) et celui de sa capacité à produire sa propre lignée interprétative. Ces deux phénomènes constituent la manière propre que l’épopée a de se positionner en chef-d’œuvre. L’histoire de l’épopée a ceci de particulier qu’elle consiste en une chaîne de “chefs-d’œuvre” répondant à cette description. Il devient alors complexe de penser un genre susceptible de contenir plusieurs œuvres ayant ce fonctionnement exponentiel et polarisant, qui devrait logiquement tendre à faire éclater tout cadre préexistant pour proposer un modèle original. Or, c’est précisément cette chaîne paradoxale que l’on appelle genre de l’épopée.

2. Un registre : l’épopée comme adjectif

-

12 Voir Cédric Chauvin, Référence épique et modernité, Paris, Honoré Champion...

18À cette dimension “nominale” d’œuvres qui s’imposent et réaménagent le champ littéraire autour d’elles s’ajoute, à l’époque de la fragmentation qui traverse le XIXe siècle, une dimension “adjectivale” : l’épopée se réfugie dans un registre épique susceptible de coexister à l’intérieur de l’œuvre avec d’autres modes génériques12.

a. Un éparpillement ?

19Les œuvres mettent en dialogue des registres qui se redéfinissent les uns par rapport aux autres dans la configuration singulière d’un texte dont l’appartenance et les contours deviennent affaire de dominante et intègrent des hésitations. Largement tributaires du phénomène de fragmentation en modes génériques qui marque la modernité, les œuvres de Victor Hugo et de J. R. R. Tolkien sont le lieu d’une rencontre dynamique des genres. Les échanges se développent entre des registres qui ne sont pas simplement juxtaposés mais dont le heurt permet le déploiement de nouvelles potentialités de chacun, de glissements en transgression, et de synthèses en transformations.

20La configuration même des recueils tend à devenir la trace de cet éparpillement, qui se démultiplie à l’intérieur de chaque pièce du fait de la fragmentation des registres. De nombreuses œuvres de Victor Hugo et de J. R. R. Tolkien, qu’elles soient en prose ou en vers, sous forme de longs récits ou de courtes légendes, sont touchées par la tension entre un phénomène de dislocation et l’effort des auteurs pour réconcilier ces formes hybrides avec une signification globale, par exemple par le recours à une écriture du contraste, susceptible de créer une relation — fût-elle d’opposition — entre les éléments, plutôt que de les disperser.

-

13 Selon l’analyse désormais classique de Verlyn Flieger, la théorie de “l’an...

21Ainsi, la diversité est un principe important de Notre-Dame de Paris, où elle prend volontiers la forme de la contradiction entre sublime et grotesque, mais aussi du Légendaire tolkienien, dans lequel elle se présente comme une dispersion qui informe l’histoire des peuples de la Terre du Milieu13. Face aux risques d’émiettement des œuvres dans cette atomisation des registres, les auteurs développent alors les variantes d’une esthétique du contraste, qui articule les éléments entre eux et permet de maintenir une unité au sein de leur variété.

b. La totalité comme horizon

22Face à cette diversification indéfinie et à cette mouvance des modes génériques, la présence de l’épopée, ne serait-ce que sous la forme du registre épique, sonne comme le signe d’une tension vers un principe d’unité dans la diversité, d’inversion de la dispersion en accroissement.

23Celui-ci s’incarne, selon les cas, ou bien dans le traitement de vastes enjeux, qui constituent comme un horizon commun aux divers morceaux, ou bien par la constante du registre épique, intégré dans des combinaisons diverses avec une variété d’autres modes génériques, ou bien encore à travers un principe de contraste qui permet l’articulation de positions disparates, ou enfin dans un même souffle animant les images disséminées. Que ce soit dans les recueils, qui portent l’empreinte formelle de la fragmentation, ou dans les longs récits, les deux auteurs multiplient ainsi les stratégies de réponse au phénomène d’éclatement lié à la perte de l’unité d’une vision signifiante du monde. Si bien que, paradoxalement, l’éparpillement et la multiplication des registres apparaissent, parce que ceux-ci sont hybridés, comme le moyen de rendre compte de la totalité elle-même. L’épopée moderne retrouve ainsi les prérogatives de l’épopée antique : simplement, alors que celle-ci était le reflet unifié de la totalité harmonieuse, celle-là recourt à la multiplication et à l’hybridation d’une pluralité de registres.

3. Le “travail épique” : l’épopée comme verbe

24La caractérisation de l’épopée à la fois comme un nom et comme un adjectif, comme le tout et comme la partie d’une œuvre, paraît d’emblée contradictoire et pose problème. Le modèle semble se compliquer encore si l’on considère que l’épopée revêt également une fonction verbale.

a. La contradiction du nom et de l’adjectif

25Le genre réunit donc, de manière paradoxale, d’une part des chefs-d’œuvre capables d’imposer leur identité et de réorganiser le champ littéraire autour d’eux, d’autre part un registre éclaté parmi d’autres au sein d’une œuvre. On l’a vu, pour réduire la contradiction entre ces deux schémas apparemment inconciliables, l’histoire littéraire les interprète traditionnellement comme deux configurations successives du genre, qu’elle distingue sous deux vocables : celui de l’épopée (jusqu’au XVIIIe siècle) et celui de l’épique (à partir du XIXe siècle). Cependant, Notre-Dame de Paris ou Le Seigneur des anneaux, qui relèvent chronologiquement de la seconde catégorie (de l’épique), correspondent en fait aux deux schémas. Dès lors, la contradiction entre ces derniers ne peut plus être levée par la seule distinction chronologique, et il convient de chercher un autre rapport sous lequel ces œuvres peuvent à la fois relever de l’un et de l’autre.

b. Le verbe comme solution

26La prise en compte d’un troisième terme permet d’affiner la question : l’épopée est avant tout verbe, réalisation d’une fonction. Il est alors possible de concevoir la dimension “nominale” de l’épopée et l’aspect “adjectival” autrement que comme deux configurations opposées, deux comportements alternatifs du genre épique, et de rétablir une syntaxe entre eux, un lien qui ne soit pas seulement celui d’une succession interprétée comme une substitution, mais celui d’un apport complémentaire d’information intégré dans un processus dynamique. En effet, si le sujet du verbe est bien le nom, l’adjectif vient qualifier ce dernier, modifier les conditions dans lesquelles il peut réaliser le procès, sans pour autant le remplacer par une forme hybride de nom et d’adjectif— l’épique.

27Dès lors, si l’éclatement, symbolisé par la qualification adjectivale du nom, change les conditions dans lesquelles l’épopée peut remplir sa fonction, toute la question est de savoir quels moyens celleci développe pour y parvenir. Or, cette fonction réside, comme l’a montré Florence Goyet, dans la transformation, la mise en mouvement, d’un lecteur et avec lui du monde qui l’entoure, et donc un rapport littéraire avec une réalité extra-littéraire. Dans le cas de Notre-Dame de Paris ou Le Seigneur des anneaux, cette transformation se fait par le recours à une certaine utilisation des images.

-

14 Florence Goyet, “Le ‘travail épique’, permanence de l’épopée dans la litté...

28Pour les épopées canoniques, ce travail épique reposait sur la polyphonie : F. Goyet affirme que “le trait fondamental de l’épopée est là, […] dans ce ‘travail épique’ qui fait jouer des conceptions opposées dans toute leur épaisseur, qui permet aux auditeurs d’avoir une représentation des possibles qui s’offrent à eux14.” Mais il n’en va pas de même dans les épopées modernes : dans une époque moderne caractérisée par le désenchantement, c’est l’image qui, mobilisant les perceptions sensibles du lecteur, assure ce travail — et fait de l’épopée ce verbe articulant sa dimension nominale et sa dimension adjective. L’épopée devient symphonique.

II. La mécanique du genre : l’œuvre, le réel et sa réception

1. L’épopée face au désenchantement du monde

29Si la métaphore grammaticale offre le moyen de penser une syntaxe des différentes “natures” (au sens grammatical) de l’épopée (nominale, adjectivale et verbale), le rapport de mise en mouvement entre l’univers de l’épopée et le monde réel invite davantage au déploiement d’une métaphore cette fois mécanique.

a. Le désenchantement du monde comme éclatement

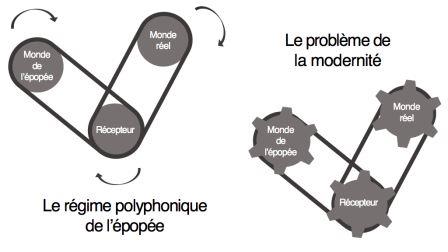

30En termes mécaniques, on peut représenter les deux schémas initiaux, correspondant à une définition de l’épopée soit comme nom, soit comme adjectif, sous la forme d’un disque parfait dans un cas, d’une roue crantée dans l’autre, qui aurait “éclaté” sous l’effet de la généralisation du “désenchantement du monde”.

31Ce ne sont pas seulement les œuvres qui subissent ce phénomène d’éclatement, mais aussi toute la perception du réel qu’a le lecteur. Par rapport à ces deux formes, la question de la mise en mouvement qui constitue la fonction de l’épopée ne peut prendre des formes identiques.

b. Impuissance des formes polyphoniques du travail épique

32Si l’on représente le travail épique réalisé par le régime “polyphonique” dans les conditions traditionnelles de l’épopée par un mouvement de courroie de transmission entre l’épopée et le monde réel via le récepteur, il apparaît que l’éclatement de ces mêmes entités à l’époque moderne ne permet plus une telle circulation.

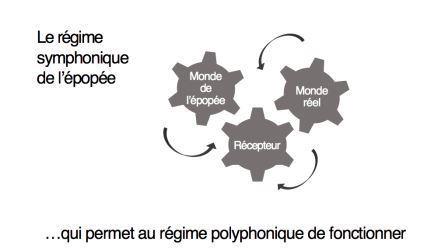

33L’épopée ne peut alors fonctionner que si elle met en place un autre procédé. La métaphore mécanique offre l’image de l’engrenage des roues crantées, qui suppose un rapprochement des éléments intervenant dans le fonctionnement épique, et deux niveaux de prise de ceuxci les uns sur les autres, à deux profondeurs différentes.

2. Du régime “polyphonique” au régime “symphonique” de l’épopée

34En suivant le fil d’une troisième métaphore, musicale cette fois, on peut distinguer deux régimes de l’épopée : le régime “polyphonique” ; et un autre régime, que, par contraste, on pourrait appeler “symphonique”.

a. Le fonctionnement de l’épopée polyphonique

-

15 Florence Goyet, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, Par...

35Si, pour F. Goyet, la guerre, qui se trouve traditionnellement au cœur du genre épique, constitue la “métaphore” d’une crise traversée par la société contemporaine de l’œuvre, l’épopée fournit à son public les “moyens” propres à son type de narration pour l’appréhender, ceux-ci relevant d’un autre ordre que les outils conceptuels qui permettraient de construire une réflexion sur cette crise : “la compréhension se fait dans et par le récit. C’est lui qui est chargé à la fois de rendre compte de la confusion radicale du monde et d’y tracer des perspectives lumineuses15”.

36Il semble que les raisons de cette option en faveur du récit plutôt que des concepts puissent faire l’objet de deux interprétations distinctes : une première consiste à penser que les méthodes et instruments intellectuels, tels que les sciences historiques, philosophiques ou juridiques, ne sont pas encore développés aux époques antique et médiévale des épopées canoniques. Dans cette perspective historiciste, le genre épique pallie leur absence, offrant les moyens d’un autre type d’appréhension des enjeux du temps (qualifié à la fois d’“obscur”, de “profond” et d’“efficace”), mais il s’efface dans les périodes où ces méthodes intellectuelles sont capables d’assumer la réflexion sur la crise.

b. La crise du régime polyphonique

37Cependant, on pourrait proposer une autre interprétation, selon laquelle ces moyens ne sont en réalité pas opératoires pour des crises inédites, ou pour certaines crises mettant en cause ces méthodes mêmes, de sorte que l’épopée continue à ménager un lieu d’expression de la tension et d’exploration de nouvelles possibilités. C’est bien ce qui arrive à l’époque moderne : quoique les outils conceptuels ne manquent pas, il existe bien une crise, celle d’un doute à l’égard de toute signification trop définitive, et par là des “voix” que fait entendre la polyphonie. Une telle conception suppose que, de manière générale, auteurs et lecteurs modernes ne font pas confiance à ces outils pour dire quelque chose de profond, d’efficace, d’humain, de vrai. En réponse à cette crise spécifique d’une certaine modernité, pour laquelle le monde n’est pas seulement confus, mais dépourvu de signification, l’épopée recourt alors aux images, de manière plus ou moins dominante.

38Ainsi, dans des textes comme NotreDame de Paris ou Le Seigneur des anneaux, pour être efficace, le travail épique, la production d’une “pensée sans concepts”, s’effectue en effet à deux niveaux : avant de pouvoir problématiser les sens possibles pour en faire émerger un nouveau, ces “épopées” entreprennent désormais d’assurer la possibilité même qu’il y ait du sens. Alors seulement peut, dans un second temps, se déployer la fonction polyphonique de l’épopée, une fois l’assise du sens établie par les images. Dans ce régime “symphonique” de l’épopée, il s’agira moins de chercher à démêler un sens entre des voix différentes, que de faire entendre la richesse signifiante de ces voix. Pour ce faire, ce régime donne vie aux images et son moyen de rendre visible que le monde a du sens est de montrer les liens qui unissent les événements, les choses, le monde, en faisant le récit de leurs aventures propres.

3. Symphonie et “profonds enchantements”

39Il est désormais possible de compléter le schéma “mécanique” précédemment ébauché et de résoudre ainsi le paradoxe apparent de la présence d’œuvres épiques dans un monde marqué par le désenchantement.

-

16 John Ronald Reuel Tolkien, Le Livre des contes perdus, vol. 1, édition de ...

40La métaphore mécanique offre l’image de l’engrenage des roues crantées, qui suppose un rapprochement des éléments intervenant dans le fonctionnement épique, et deux niveaux de prise de ceux-ci les uns sur les autres, à deux profondeurs différentes — celle qui est sujette à l’éclatement lié au désenchantement et celle de l’imagination, sur laquelle peuvent agir les “profonds enchantements16” [deep enchantments] épiques.

41Les trois métaphores — grammaticale, mécanique et musicale — s’articulent dans la description d’une réalité complexe : pour réaliser sa fonction de verbe, l’épopée a recours à une exposition symphonique des richesses de perceptions et de significations du monde ; celle-ci permet un “embrayage” de l’œuvre sur l’imagination du lecteur, ce qui le dispose à la possibilité du sens. La polyphonie, le dialogue entre des voix différentes, ou la confrontation de positions divergentes, peut alors fonctionner et faire émerger de nouveaux sens du monde.

42L’instauration de ce second régime, en amont du premier, constitue un moyen de résistance au désenchantement ambiant. Ce déploiement d’un chant du monde n’est pas pour autant retour réactionnaire à un monde du passé jugé préférable. Il n’est pas non plus l’expression immobiliste du monde tel qu’il se présente. Ce chant est dynamique : au titre du régime symphonique, il est à la fois exploration des richesses et virtualités du monde qui échappent d’ordinaire à la perception, mise en mouvement du récepteur (et à travers lui du monde réel), et disposition de celuici à la possibilité du sens ; en tant que polyphonie, il est recherche active de nouveaux sens, à l’intérieur de l’œuvre et dans un échange constant avec le lecteur et son bagage d’expériences. L’épopée peut être à la fois nom, adjectif et verbe, parce qu’elle est ce chant au fonctionnement subtil.

III. De l’efficacité des images : la métaphore et le transport

-

17 Paul Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p. 311.

43Concrètement, dans les épopées modernes comme Notre-Dame de Paris et Seigneur des anneaux, c’est l’emploi d’images visuelles qui permet, en mobilisant l’affectivité du lecteur, d’opérer ce travail “symphonique”. Paul Ricœur a mis en évidence la façon dont la métaphore permet une innovation sémantique, en détournant de sa référence habituelle le mot qui remplit la fonction du comparant17. S’il attire surtout l’attention sur la potentialité créatrice de ces images, celle-ci connaît en réalité des degrés divers, suivant que le comparant acquiert ou non une autonomie par rapport au comparé, demeure un simple sens “figuré” de ce dernier ou “trans-figure” au sens propre le visible dans l’œuvre, provoquant des métamorphoses durables, par exemple de personnages.

1. Quand les images prennent vie

44La comparaison entre les images de Les Misérables et celles de Notre-Dame de Paris permet d’affiner la spécificité d’un certain type d’utilisation des métaphores, lorsque, allant au-delà de leur dimension de figures, elles réalisent le transport qu’annonce leur étymologie. C’est alors la littéralité des images, et leur richesse de signification, qui est explorée. Dans ces cas, les images s’offrent à la perception sensible des lecteurs, leur permettant ainsi de retrouver une certaine immédiateté dans l’appréhension du monde et, par là, une adhésion plus facile aux représentations proposées par l’œuvre.

a. Victor Hugo : du masque au monstre

-

18 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris [1931], dans Œuvres complètes, édition d...

45L’apparition de Quasimodo au début de Notre-Dame de Paris, lors du concours pour désigner le pape de la fête des fous, dépasse ainsi la modalité du “comme si”, d’une métaphore qui se donne pour telle, et tend à conférer une autonomie au comparant. En effet, ce que l’assistance de la grand’salle avait d’abord pris pour un “masque” est bien le visage réel du personnage : “Mais c’est alors que la surprise et l’admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. / Ou plutôt toute sa personne était une grimace18.”

46 À la faveur du chiasme, on explore le glissement possible entre la simple métaphore et la littéralité de l’image : si le visage et sa grimace peuvent devenir métaphore de l’ensemble de la personne, c’est bien parce que l’assimilation entre grimace et visage est réelle et complète. La copule du verbe être signifie en effet une identité, au sens le plus radical, celle-ci constituant la seule explication possible de la réaction de la foule.

-

19 Pour une analyse plus détaillée du phénomène de bascule dans la littéralit...

47Les exemples abondent de la manière dont les images dans Notre-Dame de Paris tendent à devenir littérales et à faire pénétrer le lecteur dans un univers répondant à des lois propres, où les hommes deviennent des “monstres vivants”, qui vont jusqu’à se confondre avec les “monstres de pierre” de la façade de Notre-Dame lors de l’assaut de la cathédrale19 et, même au sein des chapitres de l’œuvre considérés comme plus théoriques, où le “livre” est capable de “tuer l’édifice” (V, 2). Ces métaphores instaurent un mode de représentation particulier à l’intérieur de l’œuvre, qui tend à rendre visible, à élucider tout ce qui constitue son univers.

48Par contraste, dans Les Misérables, la métaphore ne réalise jamais totalement le “transport” que son étymologie annonce. Certes, il arrive que Victor Hugo prête une force telle à la vision que celle-ci devient capable de transformer le réel, de faire apparaître ce qui ne se voit pas d’ordinaire. Ainsi, le regard de Jean Valjean discerne ou rend visible la grille de l’égout qui lui permettra de quitter la rue de la Chanvrerie en emportant le corps de Marius :

20 Victor Hugo, Les Misérables, dans Œuvres complètes, édition de Jacques See...

À force de regarder, on ne sait quoi de vaguement saisissable dans une telle agonie se dessina et prit forme à ses pieds, comme si c’était une puissance du regard de faire éclore la chose demandée. Il aperçut à quelques pas de lui, au bas du petit barrage si impitoyablement gardé et guetté au dehors, sous un écroulement de pavés qui la cachait en partie, une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol20.

-

21 Analysant les métaphores dans Les Misérables, M. Roman et M.-C. Bellosta s...

49La “puissance” de vision que provoque la proximité de la barricade atteint ici son maximum, si bien qu’elle permet de rendre visible ce qui demeurait jusque-là caché. Le regard de Jean Valjean déchiffre le réel et fait apparaître ce qui était déjà là mais ne se voyait pas. Cependant, ce surgissement reste ici sur le mode du “comme si”21 : il s’agit seulement d’attirer le regard sur un élément qu’un observateur attentif a toujours la possibilité de voir, même s’il passe habituellement inaperçu. De plus, si la découverte de ce passage souterrain fonctionne comme une révélation de réelle importance dans la trame de l’histoire, elle ne vise pas à dire l’être profond des choses.

50La vision de la grille des égouts laisse place à celle du tunnel lui-même, où le personnage connaît successivement des états d’aveuglement (V, 3, 1, p. 1007), d’éblouissement, de dilatation de la pupille, dont le narrateur rend compte dans le détail. Cet univers souterrain, où le personnage peut, “l’oreille tendue, la prunelle dilatée, regard[er] l’évanouissement de cette patrouille de fantômes” (V, 3, 2, p. 1013) qu’il croise sur sa route, s’avère propice au surgissement du fantastique, et pourtant, ces évocations restent toujours du domaine de la métaphore explicite, sans donner une vie autonome à la réalité décrite :

Une âme damnée qui, du milieu de la fournaise, apercevrait tout à coup la sortie de la géhenne, éprouverait ce qu’éprouva Jean Valjean. Elle volerait éperdument avec le moignon de ses ailes brûlées vers la porte radieuse. (V, 3, 7, p. 1024).

51Si l’évocation fait surgir un instant les images infernales et met en perspective la scène tout en offrant une élucidation des émotions et du comportement du personnage, le passage reste au conditionnel, mode de l’irréel, et n’explore pas plus avant la littéralité de la métaphore. Derrière les figures fantastiques, qui prennent la forme de figures de rhétorique (métaphores ou encore oxymores), se cachent des personnages aussi prosaïques que Thénardier, “bourgeois manqué” (V, 9, 4, p. 1142) : “Il semblait marcher avec les pattes de velours du tigre. Un moment après, cette hideuse providence était rentrée dans l’invisible.” (V, 3, 8, p. 1028).

b. J. R. R. Tolkien : les arbres et leurs “confidences”

-

22 Comme Les Misérables, La Guerre et la Paix a en commun avec les œuvres épi...

52Si la fin du chapitre de Notre-Dame de Paris consacré à l’assaut de la cathédrale esquisse la métamorphose des statues de pierre en êtres mobiles, ce phénomène d’animation d’éléments qui sont d’ordinaire immobiles est au cœur de la construction du monde imaginaire tolkienien. La comparaison de ce mode d’écriture du Seigneur des anneaux avec celui d’une œuvre telle que La Guerre et la Paix de Tolstoï22 permet alors de faire apparaître deux fonctionnements distincts de la visibilité épique.

-

23 Léon Tolstoï, La Guerre et la Paix, traduit par Boris de Schloezer, Paris,...

53En effet, La Guerre et la Paix explore précisément ce phénomène, celui d’un être inanimé dont on a l’impression qu’il prend vie. Le vieux chêne que le prince André Bolkonsky croise sur sa route semble se mettre à parler ; loin d’être considérées comme anecdotiques, sa présence et sa physionomie se prêtent au contraire à une méditation. Le chêne est d’emblée présenté comme un “monstre”, d’abord par sa taille “énorme” au regard des deux unités de mesure : les bouleaux et les êtres humains. Paradoxalement, son caractère “monstrueux” se joue dans la synthèse inédite entre ces deux possibles, l’arbre et l’homme, portés au maximum de la vieillesse. La description de l’arbre de La Guerre et la paix sous les traits d’un vieillard, d’un géant, glisse imperceptiblement de la métaphore figée des “cicatrices” et “blessures” de son écorce vers la prise au sérieux de ces adjectifs humanisants et le développement d’une description anthropomorphique : le chêne possède des “bras”, mais aussi des caractéristiques morales telles que le mépris23. Ses “doigts” sont “crochus”, ce qui le rapproche des sorcières et requalifie ainsi le sens du mot “monstre” : il ne s’agit pas seulement de sa taille extraordinaire, de sa forme étrange, de son caractère hostile, mais aussi de son lien potentiel avec un personnel magique.

54Le vieux chêne rejoint l’anthropomorphisme ambivalent des Hurons ou des Ents (les hommes-arbres) du Seigneur des anneaux, ou encore l’hésitation entre l’homme et l’animal, voire le minéral dans le personnage de Quasimodo. Comme aux Ents de Tolkien, à ce chêne est prêtée une tirade au discours direct : “— Le printemps et l’amour et le bonheur !... semblait-il dire. Comment n’êtes-vous pas encore las de ce mensonge toujours le même, stupide et absurde !” (Ibid.). Si le narrateur rapporte la réplique du chêne, il prend soin de modaliser son propos (“semblait-il dire”) : les paroles sont issues de l’imagination du prince André et non d’un imaginaire qui acquerrait une autonomie et une vie propre. L’esquisse de narration, d’un développement d’une histoire de l’arbre, avorte alors, et l’arbre ne va pas jusqu’à s’animer. L’image reste un moyen, un ressort, du récit, et ne devient pas une fin, l’objet d’une narration à part entière.

55Lorsque la scène se répète, six semaines plus tard, le prince André, empruntant la même route, cherche des yeux le chêne avec lequel s’était opéré ce profond échange : l’arbre est redevenu arbre. Si l’arrivée du printemps a transformé le chêne, une telle évolution est avant tout symbolique : elle reflète le changement qui s’est produit chez le prince André par la rencontre de Natacha Rostov, l’arbre constituant une figure de ses états d’âme avant et après cette rencontre. Certes, il provoque une relecture des instants les plus signifiants de l’existence du personnage et une expérience intense ; cependant, le vieux chêne n’acquiert pas une vie autonome : il ne marche pas, ne “parle” qu’avec les mots que lui prête le prince André et reste la projection directe des sentiments du personnage, contrairement aux arbres que décrit une œuvre comme celle de J. R. R. Tolkien.

56À première vue, l’Ent Fangorn (ou Sylvebarbe), que rencontrent les personnages de Hobbits Merry et Pippin, possède des points communs avec le vieux chêne du prince André. Il partage ainsi avec lui la dimension anthropomorphique : le grand âge, la taille démesurée, les bras, la parole, les sentiments. De même, les deux arbres donnent une impression de profondeur et donnent le sentiment que le monde a du sens.

-

24 John Ronald Reuel Tolkien, Le Seigneur des anneaux, traduction de Francis ...

57Cependant, les deux scènes se distinguent. Avant même d’être visuelle, la première apparition de l’Ent est sonore. L’Homme-arbre interpelle les deux Hobbits qui errent dans sa forêt. Dans cette entrée en scène, se trouvent conjugués la parole et le geste de l’arbre, qui pose sur les épaules des Hobbits “une grande main noueuse24”. Le contact physique avec les Hobbits et la passivité complète de ces derniers différencient cet épisode de celui de la rencontre du prince André et du vieux chêne, dans laquelle le dialogue se jouait dans l’imagination du personnage et l’arbre restait immobile, image figée d’une vieillesse désolée.

-

25 Clive Staples Lewis, On Stories and Other Essays on Literature, New York, ...

58Le chêne prend vie et se livre précisément aux “confidences” qu’attendait en vain le prince André. C’est cette vie propre de l’image qui distingue ces deux modèles de vision. La rencontre se déroule de manière paradoxalement plus “réelle”, dans la mesure où elle n’a pas lieu dans l’imagination des Hobbits mais à l’extérieur. L’image qui, comme dans La Guerre et la Paix, repose sur la synthèse entre l’homme et l’arbre, s’anime, parle et se meut. Par là, elle participe à la constitution d’un monde régi par des lois propres. On peut qualifier ce monde d’imaginaire, dans le sens où il est constitué par des images mises en mouvement ; toutefois, cet imaginaire ne reste pas dans l’imagination des personnages, mais acquiert une réalité propre. La description explore tout le potentiel d’une image alliant l’homme et l’arbre, déterminant avec précision sa physionomie, jusqu’à détailler les difficultés à distinguer les matières qui sont constitutives de l’“apparence” de l’Ent. Or, il n’y a pas de distance entre cet aspect extérieur riche et développé (ce que l’on en perçoit), et l’être même d’un personnage qui est essentiellement “image”. À propos des personnages de Tolkien dont l’appartenance à un peuple caractérisé (celui des Hobbits ou des Elfes par exemple) remplace une analyse psychologique approfondie, C. S. Lewis peut ainsi écrire : “Ces êtres imaginaires ont leur intérieur à l’extérieur : ce sont des âmes visibles25.”

59Toutefois, de manière indissociable et paradoxale, l’impression de distance demeure, le sentiment d’une profondeur mystérieuse persiste. Chez Tolkien, l’image fait coexister ces deux types de perception, celle d’une apparence qui dévoile ce qui est caché dans le monde ordinaire, et celle d’une immensité qui se retire encore derrière l’apparence. Ce double aspect de l’image a pour effet de susciter chez le lecteur l’impression que le monde a du sens : un sens non seulement manifeste, mais aussi encore beaucoup plus profond, que l’apparence n’épuise pas mais laisse toutefois pressentir.

60Dans Les Misérables ou La Guerre et la Paix, le regard du narrateur ou des personnages est parfois porté à son maximum d’intensité “visionnaire” : les métaphores et images semblent alors s’animer. Il arrive qu’elles absorbent le sème humain de leur comparant, dans un processus dynamique de transformation anthropomorphique (dans le cas du vieux chêne par exemple), mais cela n’est en général que passager. Les “apparitions” sont quant à elles plus des effets d’optique que de véritables transformations, bien qu’elles puissent susciter de réelles expériences existentielles. La transfiguration reste de l’ordre du “comme si”, alors que Le Seigneur des anneaux répète à l’envi les présentatifs (“behold” ou “lo”, “voici”) et surtout connaît, à l’instar de Notre-Dame de Paris, un phénomène plus radical d’animation des métaphores : celles-ci acquièrent une vie propre, rendent indissociables comparant et comparé dans l’unique image du “monstre” — qu’il soit beau ou laid, indépendamment de toute connotation péjorative, dès lors qu’il ne correspond pas aux lois ordinaires du monde. L’exploration de la littéralité de l’image permet ainsi le déploiement d’un monde signifiant.

2. La mise en mouvement du lecteur

61Le recours aux images “extériorise” le monde de l’œuvre, en offre tous les éléments à la perception du lecteur. Le mode d’appréhension sensible ainsi requis permet peut-être alors de retrouver le régime épique tel qu’il est décrit par Staiger à la suite de Hegel et que beaucoup considèrent pourtant comme incompatible avec la perpétuation du genre dès lors que celui-ci a pris conscience de lui-même, a fortiori dans le cadre d’une modernité généralement associée à l’essor du recul critique.

a. De l’émotion du personnage à celle du lecteur

-

26 Voir par exemple Joseph Ledoux, The Emotional Brain, Londres, Weidenfeld &...

62Ce n’est pas ici le lieu d’étudier les théories neuropsychologiques qui montrent26 que la perception est vécue comme plus “immédiate” que la cognition, donnant un rapport moins construit aux choses. Il suffit pour notre propos d’esquisser la façon dont l’image ainsi animée par le mode de vision épique est intimement liée à l’émotion du lecteur et tend par là à restaurer une impression d’immédiateté et à faciliter l’adhésion spontanée. L’étude du trouble ressenti par la Esmeralda à l’occasion de sa rencontre avec la recluse de la Tour-Roland offre un moyen de mieux comprendre ce phénomène et la façon dont l’image littéraire agit chez le lecteur et peut procurer une impression analogue à celle qu’aurait produite une situation réelle.

63Dans cette perspective, nous interprèterons cet épisode comme une mise en abyme à l’intérieur de l’œuvre de l’effet que suscite ce type d’images sur le lecteur qui “assiste” à la scène. Ainsi, alors que les “doigts osseux et maigres” de la recluse se referment sur le bras de la Esmeralda pour l’empêcher de fuir et la condamner à une pendaison certaine, le narrateur note que cette étreinte était “plus qu’une chaîne, plus qu’un carcan, plus qu’un anneau de fer, c’était une tenaille intelligente et vivante qui sortait d’un mur” (XI, 1, p. 838). Or, l’image violente du “bras décharné qui sortait d’une lucarne dans le mur et qui la tenait comme une main de fer”, image vivante, littéralement capable de se saisir d’elle et intensifiée par un contexte de mort imminente, suscite une émotion chez la bohémienne, qui se traduit alors par une accumulation vertigineuse d’images dans son esprit :

Épuisée, elle retomba contre la muraille, et alors la crainte de la mort s’empara d’elle. Elle songea à la beauté de la vie, à la jeunesse, à la vue du ciel, aux aspects de la nature, à l’amour, à Phœbus, à tout ce qui s’enfuyait et à tout ce qui s’approchait, au prêtre qui la dénonçait, au bourreau qui allait venir, au gibet qui était là. Alors elle sentit l’épouvante lui monter jusque dans les racines des cheveux […].

64L’émotion produite chez le personnage se déploie en un kaléidoscope juxtaposant images positives et négatives qui amplifient encore le trouble d’origine.

65Ce lien étroit entre images et émotions est tout d’abord décrit comme un dispositif intérieur du personnage, la façon dont celui-ci perçoit et ressent ce qui lui arrive : les images sont initialement provoquées par la vision et l’expérience vive d’une scène à forte teneur émotionnelle ; une fois ce contact réalisé, le processus se poursuit dans l’imaginaire du personnage où ces images résonnent et se développent.

b. De l’image du texte à l’imaginaire du lecteur

66À la fin du paragraphe, cependant, l’émotion décrite n’est plus de l’ordre d’une image pour la jeune fille : celle-ci la ressent dans sa chair. En revanche, la description de cette perception constitue une image visuelle pour le lecteur, celle d’une peur que l’on pourrait physiquement localiser et qui se diffuse dans le corps en un mouvement d’ascension jusqu’au point précis de la “racine des cheveux”.

67Cet épisode met en scène dans le cas du personnage de la Esmeralda le lien entre image et émotion, la première exprimant la seconde et la suscitant. Ce faisant, la narration propose des images puissantes, tout en mettant en abyme la façon dont celles-ci produisent une émotion chez le lecteur. Pour la Esmeralda comme pour lui, les images extérieures initient un mouvement intérieur de l’imaginaire, qui se prolonge et s’amplifie ensuite au-delà de l’émotion de départ.

-

27 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté : essai sur l’im...

68L’écriture hugolienne, capable d’activer ce que Bachelard appelle des “images nouvelles27” est l’exemple même choisi (dans son versant poétique) par l’auteur de La Terre et les rêveries de la volonté comme lieu de rencontre entre l’image intérieure et l’image littéraire :

[…] dans la fougue et la rutilance des images littéraires, les ramifications se multiplient ; les mots ne sont plus de simples termes. Ils ne terminent pas des pensées ; ils ont l’avenir de l’image. La poésie fait ramifier le sens du mot en l’entourant d’une atmosphère d’images. On a montré que la plupart des rimes de Victor Hugo suscitaient des images ; entre deux mots qui riment joue une sorte d’obligation de métaphore […] (ibid., p. 13).

69Si l’on étend cette analyse à la prose de Notre-Dame de Paris, voire peut-être à l’écriture de J. R. R. Tolkien, c’est donc par la rencontre entre des mots que se déploie l’image et que se réalise le contact dynamique entre l’imaginaire de l’œuvre et celui du lecteur, lieu de restauration de l’immédiateté de la rencontre avec le monde. C’est par une exigence, proprement épique, d’extériorisation de l’univers sous forme de perceptions, que s’accomplit ce travail. À travers un tel processus, le lecteur retrouve l’impression que procure la vie et s’ouvre à une modification de sa représentation du monde.

Conclusion

70Pour autant, objectera-t-on peut-être, ce recours à l’image comme moyen de connexion entre l’œuvre et le lecteur pour une performativité du langage auprès du récepteur n’est-il pas une tendance globale de la littérature récente ? Le développement d’une littérature dite de l’imaginaire, dont beaucoup de réalisations ne sont en rien épiques, n’en est-il pas le signe ? Bref, y a-t-il dans ce fonctionnement de l’image une spécificité épique ?

71Il semble que ce régime symphonique, qui existe bien sûr ailleurs, trouve dans l’épopée son efficacité maximale : familière du superlatif, du degré absolu, l’épopée se fait miroir grossissant de la littérature. C’est ce que l’on repère aussi dans la manière qu’a l’épopée d’endosser avec toute l’intensité possible les fonctions de nom, d’adjectif et de verbe. Les fonctions “grammaticales” qu’elle remplit sont bien celles de toute œuvre littéraire, mais l’épopée en présente une réalisation particulièrement intense : il est ainsi impossible de circonscrire son identité “nominale” de chef-d’œuvre, qui échappe toujours à une caractérisation exhaustive, déborde ses propres frontières pour s’étendre à travers toute la création d’un auteur, et ne s’érige en modèle que dans une relation complexe de conquête de ses prédécesseurs comme de sa postérité (par rapport auxquels elle conserve néanmoins toujours son originalité à la fois fondatrice et inimitable). De même, on peut comprendre l’éclatement “adjectival” de l’épopée sous la forme d’une explosion exponentielle, que ce soit dans son processus jamais achevé de destruction généralisée ou dans la démultiplication de ses nouvelles moutures. Enfin, la fonction active du “verbe” épique est de l’ordre d’une performativité du langage qui transforme le monde par la médiation de tout un réseau de moyens, par un déploiement de tous les registres de perception auditifs et visuels capables de frapper l’imagination du lecteur et de mettre ainsi celui-ci en mouvement.

Notes

1 Cédric Chauvin, Référence épique et modernité, Paris, Honoré Champion, 2012.

2 Florence Goyet, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, Paris, Honoré Champion, 2006.

3 Les expressions “prendre vie” ou “donner vie aux images” ne relèvent pas d’une conception romantique telle celle du peintre Frenhofer dans Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac, qui appelle de ses vœux un tableau dont on puisse “croire qu’[il] soit animé par le tiède souffle de la vie” (Le Chef-d’œuvre inconnu, Paris, Éditions Flammarion, 1981, p. 47). Il s’agit ici de distinguer un type de métaphore qui explore dans les détails le comparant, à tel point que celuici se désolidarise du comparé et devient le protagoniste d’une narration autonome.

4 Voir par exemple Jean Derive, L’Épopée : unité et diversité d’un genre, Karthala, 2002.

5 Erich Auerbach souligne cet aspect lorsqu’il qualifie d’épopées l’œuvre homérique et les récits bibliques, au titre qu’ils définissent deux modèles d’herméneutique et de représentation du réel (Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], traduit par Cornélius Heim, Paris, Éditions Gallimard, 1992, p. 16).

6 Stéphane Mallarmé, Igitur, Divagations, Un coup de dés, Paris, Éditions Gallimard, 2003, p. 248.

7 Bertrand Marchal, “Livre, qu’un vent t’emporte…” dans André Guyaux et Bertrand Marchal (éd.), Victor Hugo : La Légende des siècles (Première série), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002, p. 7.

8 Isabelle Pantin, “Tolkien et l’histoire littéraire : l’aporie du contexte” dans Michaël Devaux, Vincent Ferré et Charles Ridoux (éd.), Tolkien aujourd’hui, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2011, p. 366.

9 Voir Isabelle Pantin, Tolkien et ses légendes : une expérience en fiction, Paris, CNRS Éditions, 2009, p. 8.

10 Il convient néanmoins de noter la contribution en ce sens de deux recueils d’articles publiés en 2006 : Thomas Honegger et Frank Weinreich (éd.), Tolkien and Modernity 1, Zurich, Walking Tree Publishers, 2006 ; et Tolkien and Modernity 2, Zurich, Walking Tree Publishers, 2006, 2 vol.

11 Voir par exemple Anne Besson, “Fécondités d’un malentendu : la postérité de Tolkien en fantasy”, dans Michael Devaux, Vincent Ferré et Charles Ridoux (éd.), Tolkien aujourd’hui (actes du colloque de Rambures, 13-15 juin 2008), Presses Universitaires de Valenciennes, 2011, p. 197-209.

12 Voir Cédric Chauvin, Référence épique et modernité, Paris, Honoré Champion, 2012, p. 32 : “c’est en somme comme registre, au sens moderne, qu’elle [l’épopée] reviendrait […].”

13 Selon l’analyse désormais classique de Verlyn Flieger, la théorie de “l’ancienne unité sémantique” développée par Owen Barfield informe l’œuvre de J. R. R. Tolkien (Splintered Light : Logos and Language in Tolkien’s World [1983], Kent (Ohio), Kent State University Press, 2002). À travers son œuvre, Tolkien transpose ainsi au domaine de la lumière l’idée barfieldienne de l’éclatement du sens des mots. La fragmentation et l’affaiblissement contaminent les Arbres de lumière détruits par Melko(r) dans le “Silmarillion”. Leur lumière est dispersée et enfermée dans trois joyaux, qui, à l’issue de guerres, sont engloutis par la mer et la terre. Le dernier devient une étoile, dont l’Elfe Galadriel emprisonne le reflet aquatique dans une fiole qu’elle donne à Frodo dans Le Seigneur des anneaux. D’après cette interprétation, Tolkien raconte donc l’histoire d’une séparation de l’humanité par rapport à la lumière. Cet éclatement se démultiplie à travers la fragmentation des peuples, qui se distinguent les uns des autres en fonction des liens qu’ils entretiennent avec la lumière. Les Hobbits sont l’aboutissement de ce double processus de dispersion et d’affaiblissement : ils constituent les plus petits fragments, c’est-à-dire en l’occurrence le plus petit peuple.

14 Florence Goyet, “Le ‘travail épique’, permanence de l’épopée dans la littérature moderne”, in J. Labarthe (éd.), Formes modernes de l’épique ; nouvelles approches, Actes du colloque de Tours (2002), Peter Lang, 2004, p. 263-280, p. 275.

15 Florence Goyet, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 7.

16 John Ronald Reuel Tolkien, Le Livre des contes perdus, vol. 1, édition de Christopher Tolkien, traduction d’Adam Tolkien, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1995 (2002), p. 101-102 ; The Book of Lost Tales [1983], vol. 1, édition de Christopher Tolkien, Londres, HarperCollins Publishers, 1991, p. 71.

17 Paul Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p. 311.

18 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris [1931], dans Œuvres complètes, édition de Jacques Seebacher et Guy Rosa, vol. “Roman I”, Paris, Robert Laffont, collection “Bouquins”, 2002, I, 5, p. 528.

19 Pour une analyse plus détaillée du phénomène de bascule dans la littéralité des images, voir mon article “La vision épique dans Notre-Dame de Paris et La Légende des siècles”, communication au Groupe Hugo, Université Paris VII-Diderot, 14 mars 2015 (en ligne sur http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/15-03-14mouton.htm).

20 Victor Hugo, Les Misérables, dans Œuvres complètes, édition de Jacques Seebacher et Guy Rosa, “Roman II”, Paris, Robert Laffont, collection “Bouquins”, 2002, V, 1, 24, p. 989.

21 Analysant les métaphores dans Les Misérables, M. Roman et M.-C. Bellosta soulignent ainsi leur dimension heuristique : il s’agit d’“énigmes” à déchiffrer pour mieux appréhender le comparé de l’image, plutôt que d’un seuil vers l’autonomie de l’image (voir Myriam Roman, Marie-Christine Bellosta, Les Misérables, roman pensif, Paris, Belin, 1995, p. 165-167).

22 Comme Les Misérables, La Guerre et la Paix a en commun avec les œuvres épiques que sont NotreDame de Paris et Le Seigneur des anneaux, non seulement la longueur et de l’insertion dans des cycles ouverts — qui semblent pouvoir être déployés indéfiniment —, mais aussi une diffusion mondiale, par le biais de réécritures, d’anthologies, de versions abrégées, et d’adaptations par d’autres médias tels que le cinéma, l’opéra ou la bande dessinée. De plus, elles intéressent l’identité nationale d’un pays, tandis qu’à l’échelle mondiale, elles constituent une sorte de patrimoine culturel commun.

23 Léon Tolstoï, La Guerre et la Paix, traduit par Boris de Schloezer, Paris, Gallimard, 2002, vol. 1, II, 3, I, p. 684.

24 John Ronald Reuel Tolkien, Le Seigneur des anneaux, traduction de Francis Ledoux, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1972-1973 (1992), III, 4, p. 502.

25 Clive Staples Lewis, On Stories and Other Essays on Literature, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1982, p. 89 ; cité dans Irène Fernandez, C.S. Lewis : mythe, raison ardente, Genève, Ad Solem, 2005, p. 343.

26 Voir par exemple Joseph Ledoux, The Emotional Brain, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1998, ou Pierre Philippot, Émotion et psychothérapie, Wavre, Éditions Mardaga, 2007. Pour une présentation de ces théories, voir Ilios Kotsou, Intelligence émotionnelle et management : comprendre et utiliser la force des émotions, Bruxelles, De Boeck, 2008, p. 45-46.

27 Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté : essai sur l’imagination de la matière [1948], Paris, José Corti, 1988, p. 11.

Bibliographie

Auerbach, Erich, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], traduction de Cornélius Heim, Paris, Éditions Gallimard, 1992.

Bachelard, Gaston, La Terre et les rêveries de la volonté : essai sur l’imagination de la matière [1948], Paris, José Corti, 1988.

Balzac, Honoré de, Le Chef-d’œuvre inconnu, Paris, Éditions Flammarion, 1981.

Besson, Anne, « Fécondités d’un malentendu : la postérité de Tolkien en fantasy », dans Michael Devaux, Vincent Ferré et Charles Ridoux (dir.), Tolkien aujourd’hui, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2011, p. 197-209.

Chauvin, Cédric, Référence épique et modernité, Paris, Honoré Champion, 2012.

Derive, Jean, L’Épopée : unité et diversité d’un genre, Paris, Karthala, 2002.

Fernandez, Irène, C.S. Lewis : mythe, raison ardente, Genève, Ad Solem, 2005.

Flieger, Verlyn, Splintered Light : Logos and Language in Tolkien’s World [1983], Kent (Ohio), Kent State University Press, 2002.

Goyet, Florence, « Le ‘‘travail épique’’, permanence de l’épopée dans la littérature moderne », in Judith Labarthe (dir.), Formes modernes de l’épique ; nouvelles approches, Bruxelles, Peter Lang, 2004, p. 265‑280.

Goyet, Florence, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, Paris, Honoré Champion, 2006.

Honegger, Thomas, et Frank Weinreich (dir.), Tolkien and Modernity, Zurich, Walking Tree Publishers, 2006, 2 vol.

Hugo, Victor, Les Misérables [1862], dans Œuvres complètes, édition de Jacques Seebacher et Guy Rosa, « Roman II », Paris, Robert Laffont, collection » Bouquins », 2002.

Hugo, Victor, Notre-Dame de Paris [1931], dans Œuvres complètes, édition de Jacques Seebacher et Guy Rosa, vol. » Roman I », Paris, Robert Laffont, collection » Bouquins », 2002.

Kotsou, Ilios, Intelligence émotionnelle et management : comprendre et utiliser la force des émotions, Bruxelles, De Boeck, 2008.

Ledoux, Joseph, The Emotional Brain, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1998.

Lewis, Clive Staples, On Stories and Other Essays on Literature, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1982.

Mallarmé, Stéphane, Igitur, Divagations, Un coup de dés, Paris, Éditions Gallimard, 2003.

Marchal, Bertrand, « Livre, qu’un vent t’emporte... » dans André Guyaux et Bertrand Marchal (dir.), Victor Hugo : La Légende des siècles (Première série), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2002, p. 5-13.

Pantin, Isabelle, « Tolkien et l’histoire littéraire : l’aporie du contexte » dans Michaël Devaux, Vincent Ferré et Charles Ridoux (dir.), Tolkien aujourd’hui, Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2011, p. 357‑367.

Pantin, Isabelle, Tolkien et ses légendes : une expérience en fiction, Paris, CNRS Éditions, 2009.

Philippot, Pierre, Émotion et psychothérapie, Wavre, Éditions Mardaga, 2007.

Ricœur, Paul, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975.

Roman, Myriam, et Marie-Christine Bellosta, Les Misérables, roman pensif, Paris, Belin, 1995.

Tolkien, John Ronald Reuel, The Book of Lost Tales [1983], vol. 1, édition de Christopher Tolkien, Londres, HarperCollins Publishers, 1991 ; Le Livre des contes perdus, vol. 1, traduction d’Adam Tolkien, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1995 (2002).

Tolkien, John Ronald Reuel, Le Seigneur des anneaux, traduction de Francis Ledoux, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1972-1973 (1992).

Tolstoï, Léon, La Guerre et la Paix, traduction de Boris de Schloezer, Paris, Gallimard, 2002.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Marguerite Mouton

Marguerite Mouton est agrégée de Lettres modernes et a consacré son doctorat de Littérature générale et comparée (université Paris 13, 2014) à la question de l’épique moderne et de ses rapports particuliers avec la littérature de l’imaginaire. Elle prépare actuellement la publication de cette thèse pour les éditions Classiques Garnier. Elle enseigne dans le secondaire, ainsi qu’à l’université Paris 13 et à l’université de Cergy-Pontoise.